マイナンバーカードの申請方法や注意点から事前準備まで総まとめ。中央区役所で実際に作ってみた【保存版】

マイナンバーカードの知識、使い方、作成方法を、実際に私が中央区役所で実際に作成した例とともにご紹介する記事です。

よろしければご参考になさってください。

新潟市民も平成30年3月1日から、マイナンバーカードがあれば全国のコンビニで住民票の写しや印鑑登録証明書などが取れるようになりました。

ということで私もこの度マイナンバーカードを取得してきましたが、簡単だと思ったら結構気を付けるべき点がありました。

役所の方に話を聞いてから行ったにもかかわらず、少し話が違ったり、事前に区役所の出張所で確認したのと違ったり。

ぜひともお時間をムダにしないよう、これを読んでお出かけくださいませ。

そもそもマイナンバーカードとは、身分証にもなり、市役所は区役所に行かなくてもコンビニで住民票などの電子証明書が取れるという、とっても便利な物です。

マイナンバーカードについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。

まずマイナンバーカードで何が出来るのかの簡単な説明はこのまま読み進めてください。

それはもうわかってるよ、という方は読み飛ばして「中央区役所でやった申請手続きすべて」からお読みください。

マイナンバーカードで出来ること

まずはマイナンバーカードがあると何が出来るのかをサッと知っておきましょう。

まずはなんといっても・・・。

コンビニで住民票の写し、印鑑登録証明書など5種類の書類が入手できる

本来役所に行かないと取れなかった以下がコンビニで取得できる。とっても便利なのがこれですね。

- 住民票の写し:300円

- 住民票記載事項証明書:300円

- 印鑑登録証明書:300円

- 戸籍証明書:450円

- 戸籍の附票の写し:300円

この場合、マイナンバーカードに搭載された電子証明書(利用者証明用電子証明書)を使うことになります。

上記価格は窓口と同じです。

本人確認書類として使える

顔写真付きの身分証として使えます。これも便利ですね。

運転免許証を持っていない人は助かりますね。免許証以外顔写真付きの身分証ってパスポートくらいしかないですもん。

パスポートなんて海外旅行行かないと持ってないし、手続き面倒だし。

社会保障、税の分野で必要になる

今後、社会保障や税の分野で提示が必要になる場面が出てきます。

行政や健康保険組合、勤務先への提示、金融機関などで、マイナンバーカードと本人である事を確認する書類として利用出来ます。

この場合に限り、個人番号が記載されている裏面のコピーが許されています。

e-Tax等税の電子申請に使える

マイナンバーカードに搭載された電子証明書(署名用電子証明書)を使って確定申告などが行えます。

この場合、ご自宅のパソコンをつかいます。

- パソコンに専用ソフトをインストールする事

- ICカードリーダライターという物を用意する(買う)

という2つが必要です。

細かいことは他にもあるかもしれませんが、マイナンバーカードで出来る事はだいたいこんな感じです。

新潟市では中央区役所に行けばすべて行える

ではマイナンバーカードを作るために私はまず区役所の出張所へ行きました。

担当窓口へ行きこんなやり取りを行います。

私:「マイナンバーカードを作りにきました」

職員:「ここでも出来ない事はないですが、写真を郵送したり何工程かに渡る作業が必要で手続きが面倒になります。でも中央区役所に出向いて行えば写真もそこで撮れて1回で済みますよ。」

つまりここでやらないで中央区行った方が写真もそこで撮れるし楽だからそうしませんか?と。

わかりました、では行きます!

中央区役所でやった申請手続きすべて

中央区役所に行けば、写真もそこで撮ってもらえて一回で出来ると言われたわけで。

という事で次の日に中央区役所へ。

中央区役所の場所は、NEXT21の中。

向かいは新潟市民には当たり前だけど三越。しかし閉店が決定(涙)。

と話はそれたけど戻しまして。

おおまかな流れは以下。

- 中央区役所に行き、手続きから写真撮影まで一気に行う

- 1ヵ月~1ヵ月半くらい待つとハガキが届く

- ハガキに指定された場所にマイナンバーカード取りに行く

NEXT21に入ったら、一回のクルっとカーブしたエスカレーターを登ります。

県外から来た方などはせっかくだからこのエスカレーター乗ってみてください。登りながら見る下の景色が結構いい感じです。

登り終えると2階の中央区役所に。

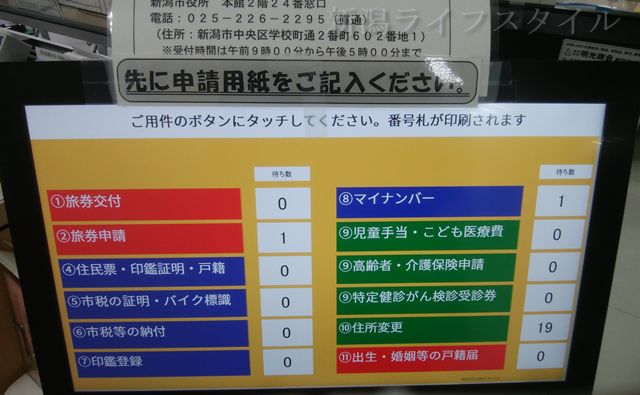

ちょっと行くとこの機械があるので、8番のマイナンバーを押します。

自分の番がきたら左奥の方にある8番窓口へ行きます。

あとは担当者の方の指示に従えばOK。

なんと写真もこの席で撮ります(笑)。後ろに掲示板ボードみたいのを持って来てくれて、それを背景に。

マイナンバーカード発行に必要な物

持って行く物をまとめておきます。作成申請手続きの時と、後日の受け取り時で異なります。

作成手続きの時

新潟市のサイトを見ると本人確認書類と個人番号カード交付申請書となっていますが、私は個人番号カード交付申請書は紛失していたので身分証と印鑑だけ持っていきましたが、その場で用意してもらえました。

受け取り時

- 交付通知書(ハガキが後日自宅に届きます)

- マイナンバー通知カード

- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

- 本人確認書類(免許証など)

持ち物ではないですが、4種類の暗証番号を決めておかないといけません。

- 署名用電子証明書の物:英数字6~16文字(アルファベットは大文字)

- 利用者証明用電子証明書の物:数字4桁

- 住民基本台帳用の物:数字4桁

- 券面事項入力補助用のもの:数字4桁

中央区役所に車で来た場合の駐車場は要注意

中央区役所に用があってきた時は駐車場が1時間無料になります。

ただしその駐車場は市営西堀地下駐車場のみ1つだけ。NEXT21の駐車場は割引対象外なんです。かなりわかりづらいので注意が必要です。

私も初めての時、事前に確認しておきながら間違えました。それほどわかりにくいんです。

以下の記事に市営西堀駐車場の行き方と利用方法を画像付きで順番にまとめました。ご参考にされてください。

初めて行く時は一度確認することをおすすめします。

マイナンバーカードの注意点

いくつか注意点や知っておいた方が良いであろうことを挙げておきます。

窓口とコンビニの証明書の違い

マイナンバーカードがあるとコンビニで住民票の写しが取れるようになります。役所の窓口で発行される証明書は偽造・改ざん防止対策がされた専用の紙ですが、コンビニのは普通紙です。違いがあることだけ一応認識しておきましょう。

ただ、普通紙なんですが、高度な偽造・改ざん防止技術が使われているそうです。

暗証番号が多い

4種類もあるんです。

マイナンバーカードを作る時に4つのパスワードを伝える必要があります。

そのうち3つは同じでもOKです。(行ってから考えると大変だし職員の方も待たせることになるので、事前に決めておいた方が良いですね)

私個人的にははその3つを同じにする事はオススメしません。万が一誰かに知られた場合、3つ同時に知られてしまいます。

マイナンバーは非常に重要な物。セキュリティはなるべく高くしておくべきです。

受け取りの時に窓口で専用のメモ用紙を渡されます。誰にも知られない場所に保管しましょう。もちろん覚えて紙を捨てられれば理想ですが、忘れた場合に大変ですよね(汗)。

マイナンバーカードの有効期限

これもちょっとややこしいのですが、有効期限は以下の2種類あります。

- マイナンバーカード自体の有効期間

- 電子証明書の有効期間

マイナンバーカードの有効期限は、カード取得から10回目の誕生日まで。20歳未満の方は5回目の誕生日まで。

電子証明書の有効期間は、カード取得から5回目の誕生日までです。

カードを貰う時に、中央区役所の係の人がカードの「電子証明書の有効期限」という欄に記入してくれます。

自分で書いてもいいんですが、話の流れで「書きましょうか?」と言ってくれると思うので、その場で書いてもらえば忘れなくていいと思います。

もちろん自分で書きたい場合は、あとで書くか、その場で「自分で書いていいですか?」などと言えばダメとは言われないでしょう。

更新は、有効期間満了の3ヵ月前から可能です。住民票のある市区町村の窓口で。

ちなみに、有効期間が切れるお知らせの電話やハガキは来ないので、カードに記載された有効期限が近づいたら自ら行かないとなりません。

3ヵ月前になった事に気づいたら、出来るだけ早めに更新手続きに行った方が良さそうですね。もっと期限近くなってからでいいかな~と思ってると忘れてしまいそうです。

ちなみに、電話やネットではダメで、窓口に来ないとならないとの事です。

必要な物などがあるので、一度電話してもらって確認してから来られる方が確実でしょうとの事でした。

電子証明書の有効期間

有効期間を過ぎると「手数料がかかる可能性がある」と言われました。

現時点でそういう決まりになると確定してるわけじゃないという事みたいですね。

変更が生じた場合

窓口に行くことになります。

引越して住所が変わったり、結婚で姓が変わった時など、券面記載事項に変更が出た場合は窓口に行き変更しないとなりません。

その場合、市区町村の区役所どこでもOKです。ただし、市役所はダメなんです。マイナンバーは区役所の管轄だそうで、市役所では扱っていないのだそう。

マイナンバーカードを紛失した場合

ただちにマイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178:紛失の場合は365日24時間)に電話して機能の一時停止を行いましょう。

その後住民票のある市区町村の窓口に紛失の届出をします。

一時停止後にカードが見つかった場合は、住民票のある市区町村の窓口で一時停止の解除が行えます。

再交付する場合は、住民票のある市区町村に申請方法をお問い合わせする様にとの事です。再発行手数料が1000円かかります。

また、紛失の場合は警察署に遺失届、火事で損傷した場合は消防署の罹災届も必要になります。中々大変なんですね(汗)。

カード表の青い記入欄の様な所

ここは記入欄みたいになっているのでつい何か書いてしまいそうですが、自分では何も記入してはいけない欄です。

パスワードの変更

マイナンバーカードのサイトからソフトをダウンロードし、そのソフトを使う事で変更できます。

定期的に変更することが推奨されています。

まとめ

マイナンバーカードを作るのはちょっとだけ大変です。

ですが、今後必要になってくるものだし、持っていると便利なので早めに作った方が良いでしょう。

マイナンバーカードか、マイナンバー通知カードのどちらか1枚を必ず所有してるわけです。

だったら便利なマイナンバーカードにしておいた方が得です。どうせいつか作るなら、便利な機能を必要な時に使えるように、早く作った方が得ということになります。

取扱いには十分注意。なくさないように気を付けないといけませんし、他人に貸したり渡したりもしてはいけないと覚えておきましょう。

それ以外の注意事項をまとめておきます。

- 中央区役所に行けば証明写真撮影も含めて作成手続きが行える

- 作成時には4種類の暗証番号を決めておく

- 表面のコピーは本人の同意があればOK

- 裏面のコピーは原則禁止。自治体での手続きや、職場への提出などに限りコピーが許されている

- 有効期限がある

- 紛失したらすぐTELする(0120-95-0178 紛失時は24時間365日)

- 再発行には1000円かかる

おおまかにまとめるとこんな感じです。

以上、マイナンバーカードの作成時の流れをお伝えしました。参考になれば幸いです。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません